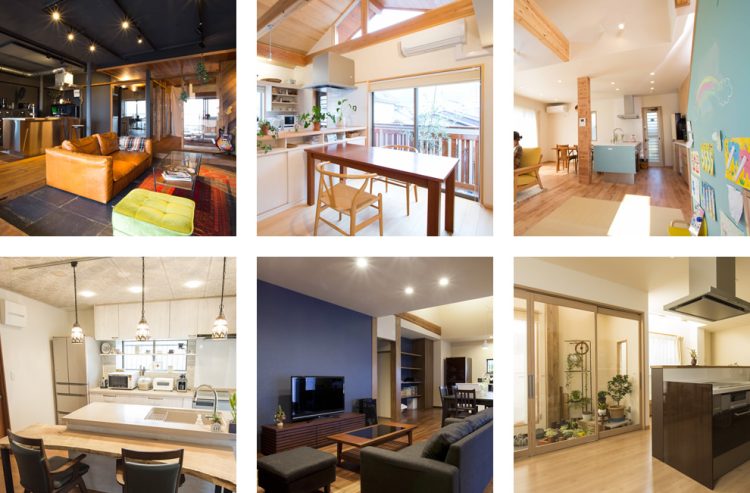

続)三代続く家に、新しい暮らしのかたちを。

解体工事を終え、天井の下地組み・床下地貼りが完了しました。

オーナー様にも、空間の広がりや新しい暮らしのイメージが、

少しずつ見えてくる段階です。

今回の工事では、既存の床を解体せず、その上から断熱材を充填し、

新たに床を組む方法を採用しています。

断熱材にはネオマフォームを使用し、断熱性能を高めながら

既存構造を壊さず活かした施工としています。

ユニットバスについては施工工程の都合上、先行して組立を行うため

すでに断熱充填まで完了しています。

今後は、既存の壁を壊さず、内側に壁をふかして断熱材を充填していく工程へと進みます。

間取りの変更は行いますが、既存の柱や構造材はそのまま残し、

この家が歩んできた時間を感じられる空間として見せていく予定です。

「壊す」のではなく、「活かしながら性能を高める」。

三代続いてきた住まいに、これからの暮らしに合った快適さを、

引き続き施工で丁寧に進めていきます。